無機物の中でも最もホットな材料の一つがグラフェンでしょう。

いうまでもないですが、グラフェン(graphene)は、2005年にNovoselovとGeim(と他の人)が、Natureに発表し、2010年には二人にノーベル賞が出たという、物質です。

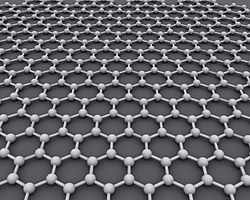

その構造はベンゼン環が多数縮環した単層膜で、炭素の同素体であり、鉛筆の文字にも含まれている(といっていいと思われる)

"Simple is the best"

を体現したような材料です。

その単純な構造は、物理学者だけでなく、電気・電子、

果ては数学者や生物系をも巻き込むムーブメントになっていると言えるでしょう。

しかし化学者、特に有機系のみなさまにとっては、ツルツルしていてイマイチつかみ所がない、という感覚ではないでしょうか。

それともフラーレンをあんなのや、こんなのにする有機の皆様ですから、グラフェンなど屁でもない、という感覚なのでしょうか。

Grapheneを化学的に扱う、という仕事も多数あり、例えば超分子的な相互作用を用いて溶媒に分散させる、というようなテーマもホットです。

|

グラフェン |

酸化グラフェン |

|

炭素のみ |

炭素と酸素と水素もいっぱい |

|

SP2混成軌道 |

SP3混成軌道 |

|

完全な平面 |

グニャグニャしている上に欠陥もたくさん |

|

電気を流す(半金属的?) |

電気は流さない |

|

疎水的で水に分散しない |

親水的で水に分散する |