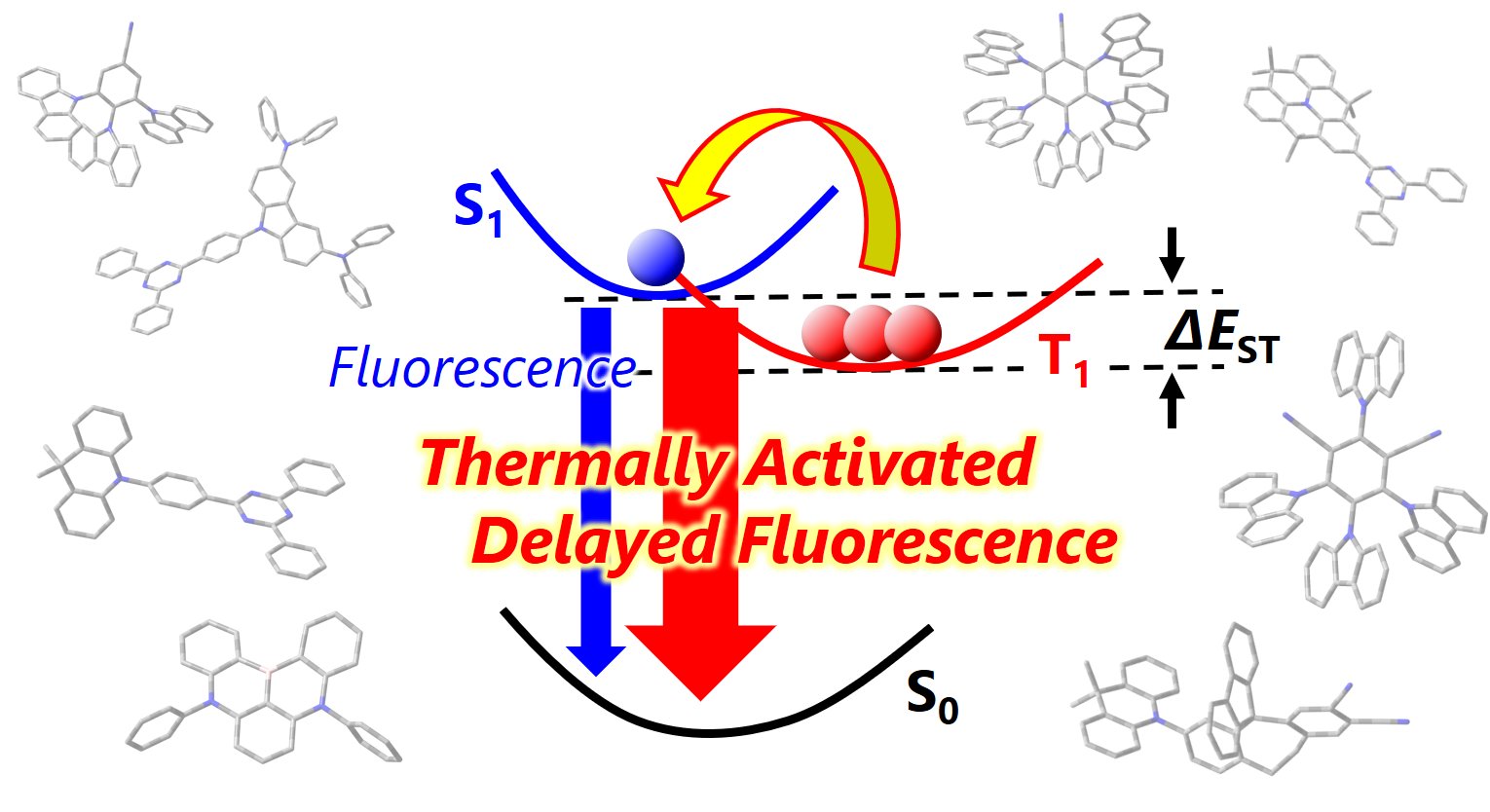

熱活性化遅延蛍光(Thermally Activated Delayed Fluorescence: TADF)とは、最低三重項励起状態(T1)から最低一重項励起状態(S1)へ熱的に励起されることで逆項間交差 Reverse intersystem crossing: RISC)を起こし、遅れて生成したS1状態から観測される蛍光である。TADFを応用することで重原子を用いることなく高い発光量子収率を達成することができるため、有機エレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence: EL)を利用した有機発光ダイオード( Organic Light Emitting Diodes: OLEDs)への応用が期待されている。TADFは1930年代にエオシンYで初めて発見されたが、当初はあまり研究が多く行われることはなかった。2012年にOLEDsへの応用可能性が示されてから盛んに研究が行われている。

図1. エオシンY

概要

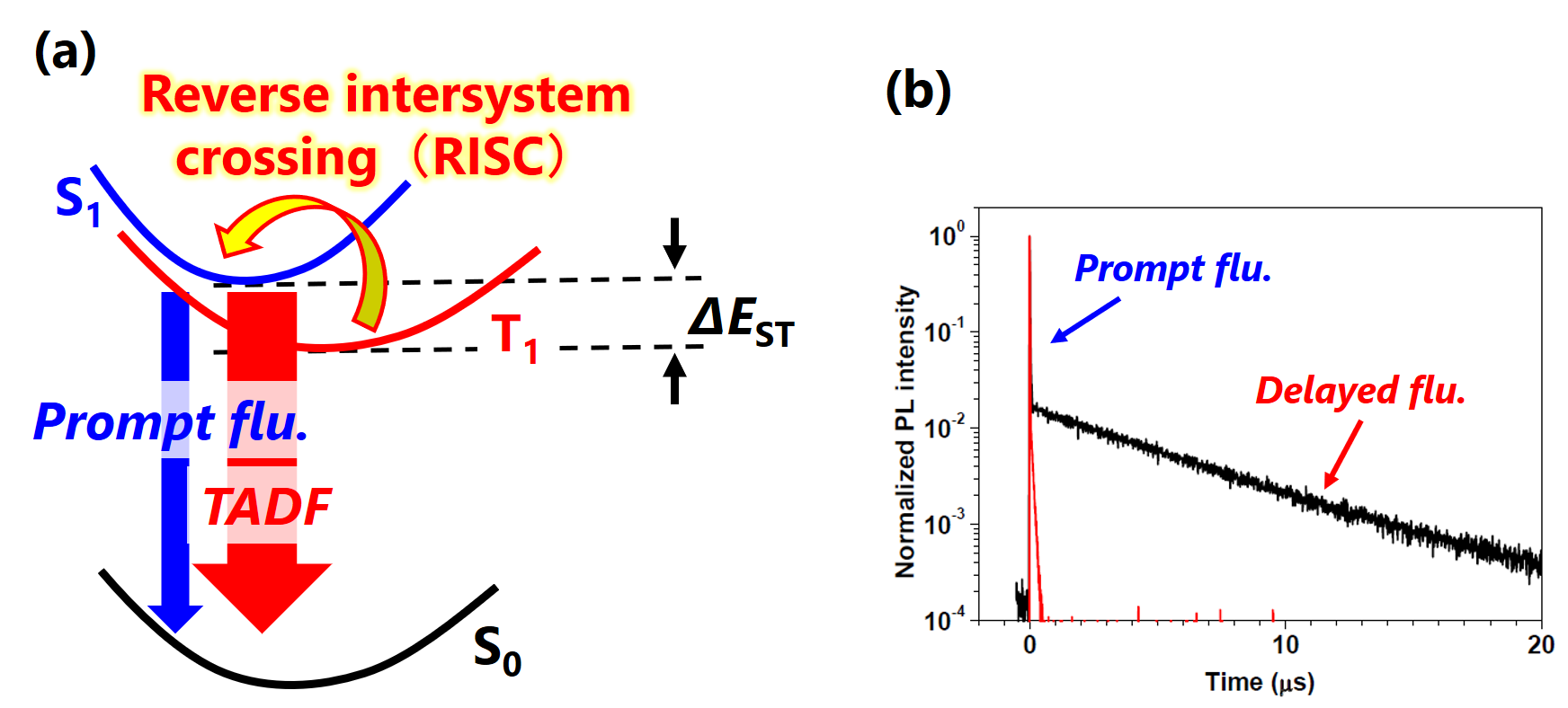

基本的にはスピン変換を伴う過程である項間交差はスピン禁制遷移であるが、スピン軌道相互作用により二状態間の混合が起こることでスピン変換が生じる。TADFは最低三重項励起状態(T1)と最低一重項励起状態(S1)のエネルギー差であるDESTを限りなく小さくすることで、室温程度の熱エネルギー(~26 meV)でもS1-T1間の遷移(逆項間交差 Reverse intersystem crossing: RISC)を可能にしている(図2a)。TADFを示す分子に対して時間分解発光を測定すると、通常のS1由来の初期蛍光(prompt fluorescence)とRISCにより生成したS1由来の遅延蛍光(TADF)の2成分が観測される(図2b)。また、遅延蛍光は三重項励起子由来であることから、空気中の酸素による影響を受けやすい。図2に一例を示すが、窒素バブリング下の測定(図2b,黒線)では見えている遅延蛍光が、酸素バブリング下の測定(図2b,赤線)では見えなくなっている。

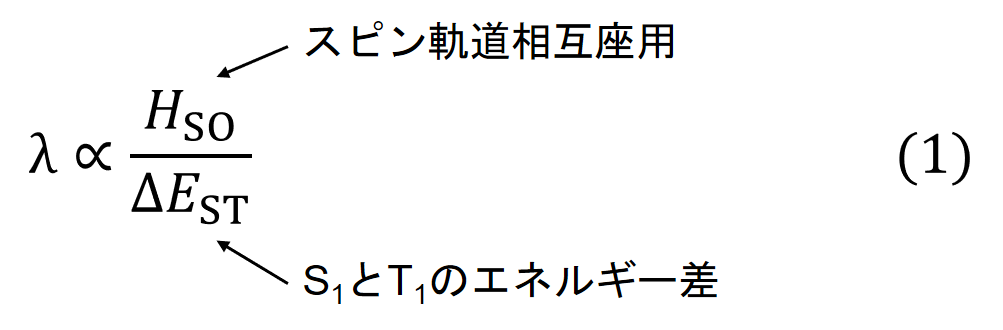

次に効率的なTADFを達成するための分子設計指針を説明する。効率の良いTADFを達成するためには、いかにRISCを起こさせるかが最大の課題である。そのためにはS-T間の混合係数λを大きくする必要がある。混合係数λの値は

と近似される。 HSOはスピン軌道相互作用(Spin-Orbit Coupling:SOC)エネルギーである。S-T間の混合係数λを大きくすることで始状態と終状態の行列要素が大きくなるためS-T間の遷移が起こりやすくなりRISCの速度定数(kRISC)も大きくなる。λを大きくするには、HSOを大きくするか、ΔESTを小さくすることが必要である。TADF分子では重原子を用いないことを目指しているため、後者の指針がとられていることが多い。

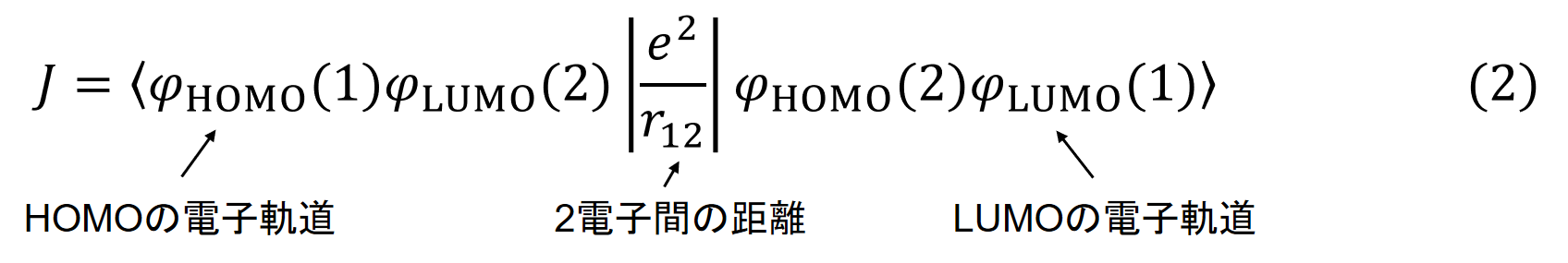

多くのTADF分子ではドナー分子(Donor:D)とアクセプター分子(Acceptor:A)をつなげることで、最高被占軌道(Highest Occupied Molecular Orbital:HOMO)と最低空軌道(Lowest Unoccupied Molecular Orbital:LUMO)の重なりを小さくしている。ここでHOMO-LUMOの重なりを小さくすると、以下の理由によりΔESTを小さくできる。最初の励起状態であるS1やT1はHOMO-LUMO遷移が主要な遷移であり、このときT1-S1間の電子1,2のスピン交換相互作用Jの値は、

で表される。ここで、 φHOMO、φLUMOは各分子軌道、r12は2電子間の距離を表す。従って、交換相互作用JはHOMO-LUMOの重なりを小さくすることで小さくなることがわかる。S1-T1間のエネルギー差ΔESTは2Jで与えられるため、ΔESTを小さくすることができる。

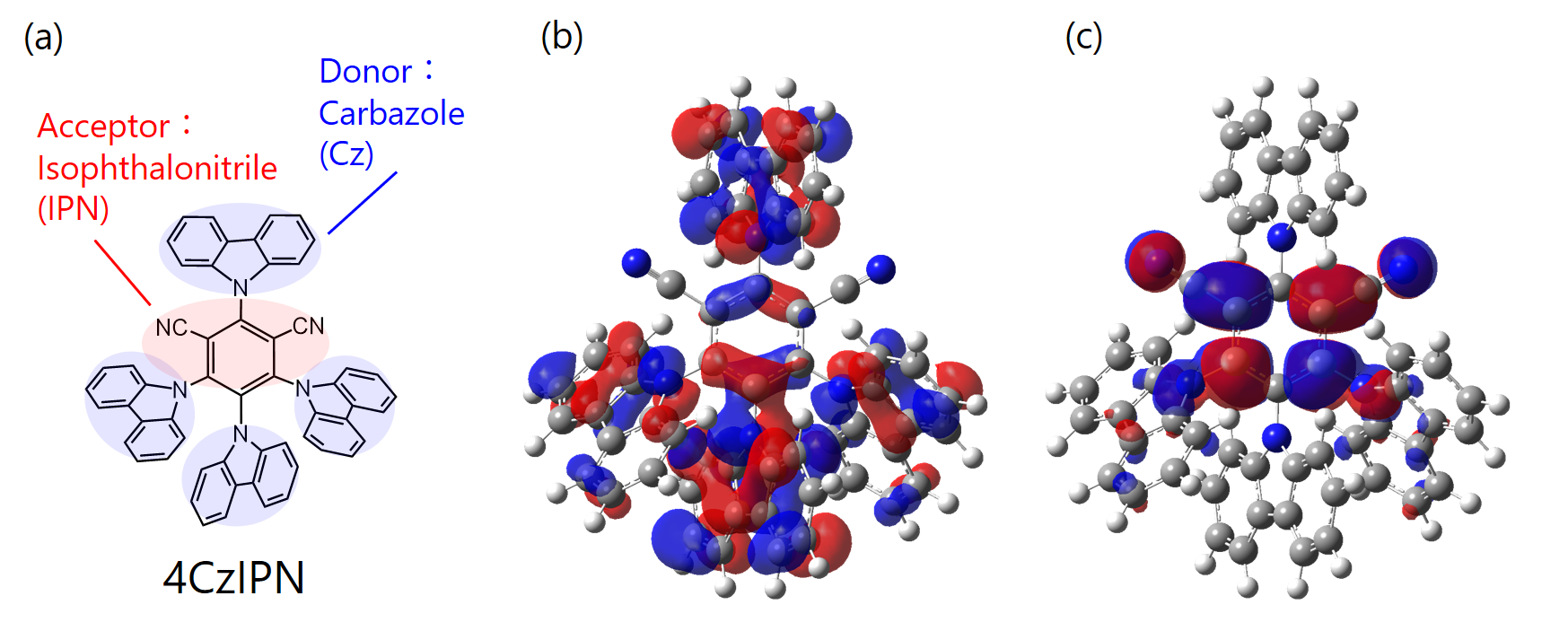

OLEDsに用いるTADF分子として、2012年に九州大学の安達教授らによってPLQY 94%を達成する分子として4CzIPN(図3a)が報告された1。この分子ではドナーとしてカルバゾール(carbazole:Cz)基を4つと、アクセプターとしてイソフタロニトリル(isophthalodinitrile :IPN)を持つ構造をしている。4CzIPNでは実際にHOMO-LUMOの重なりが小さくなっている(図3b,c)。TADF分子としてはこのようなドナー・アクセプター構造を持つ分子が多く報告されている2–4が、それ以外にも多重共鳴構造を持つ分子なども近年報告されている5,6。

さらに、TADFの詳細な機構については、近年の著しく研究が進展しており、S1やT1のエネルギー差だけでなく、T2などの高次励起状態を利用してスピン軌道相互作用を大きくする提案も多数報告されている7,8。

TADFを用いた有機発光デバイスへの実用化に向けて

有機発光デバイスへの応用を少し説明する。電気励起の場合、通常一重項励起子が25%、三重項励起子が75%生成することが一般に知られている。そのため、蛍光材料を用いた場合励起子のうち25%しか活用できず効率が低かった。また、Irなどの重原子を用いた燐光材料では100%の励起子を活用できるため高効率だが、高コストであるという問題があった。(現在多く普及しているOLEDsに用いられている発光材料の多くが燐光材料、あるいは蛍光材料である。)しかしTADFを用いると低コスト(軽元素のみ)で100%の励起子を活用できる高効率材料が達成できる。2012年実際に100%近い発光効率を示す分子が開発され、それ以降有機EL材料としての研究が盛んに行われている。TADF分子を発光分子として用いるだけではなく、ホスト材料のように用いることで、高効率、低コスト、高色純度のOLEDsを作成でき9、実用化も近づいている。

参考文献

[1] Uoyama, H.; Goushi, K.; Shizu, K.; Nomura, H.; Adachi, C. Nature 2012, 492 (7428), 234–238. DOI: 10.1038/nature11687 [2] Kaji, H.; Suzuki, H.; Fukushima, T.; Shizu, K.; Suzuki, K.; Kubo, S.; Komino, T.; Oiwa, H.; Suzuki, F.; Wakamiya, A.; et al. Nat. Commun. 2015, 6 (8476), 1–8. DOI: 10.1038/ncomms9476 [3] Tanaka, H.; Shizu, K.; Miyazaki, H.; Adachi, C. Chem. Commun. 2012, 48 (93), 11392–11394. DOI: 10.1039/c2cc36237f [4] Noda, H.; Nakanotani, H.; Adachi, C. Sci. Adv. 2018, 4(6), eaao6910. DOI: 10.1126/sciadv.aao6910 [5] Hatakeyama, T.; Shiren, K.; Nakajima, K.; Nomura, S.; Nakatsuka, S.; Kinoshita, K.; Ni, J.; Ono, Y.; Ikuta, T. Adv. Mater. 2016, 28 (14), 2777–2781. DOI: 10.1002/adma.201505491 [6] Kondo, Y.; Yoshiura, K.; Kitera, S.; Nishi, H.; Oda, S.; Gotoh, H.; Sasada, Y.; Yanai, M.; Hatakeyama, T. Nat. Photonics 2019, 13 (10), 678–682. DOI: 10.1038/s41566-019-0476-5. [7] Gibson, J.; Monkman, A. P.; Penfold, T. J. ChemPhysChem 2016, 17, 2956–2961. DOI: 10.1002/cphc.201600662 [8] Noda, H.; Chen, X.-K.; Nakanotani, H.; Hosokai, T.; Miyajima, M.; Notsuka, N.; Kashima, Y.; Brédas, J.-L.; Adachi, C. Nat. Materials 2019, 18, 1084–1090. DOI: 10.1038/s41563-019-0465-6 [9] Nakanotani, H.; Higuchi, T.; Furukawa, T.; Masui, K.; Morimoto, K.; Numata, M.; Tanaka, H.; Sagara, Y.; Yasuda, T.; Adachi, C. Nat. Commun. 2014, 5, 1–7. DOI: 10.1038/ncomms5016関連書籍

[amazonjs asin=”B07J1Q58LV” locale=”JP” title=”Highly Efficient OLEDs: Materials Based on Thermally Activated Delayed Fluorescence (English Edition)”] [amazonjs asin=”4274036316″ locale=”JP” title=”有機ELディスプレイ”] [amazonjs asin=”4781305733″ locale=”JP” title=”有機ELのデバイス物理・材料化学・デバイス応用 (エレクトロニクスシリーズ)”] [amazonjs asin=”4526065609″ locale=”JP” title=”有機エレクトロニクス入門”] [amazonjs asin=”4759814191″ locale=”JP” title=”光化学フロンティア 未来材料を生む有機光化学の基礎 (DOJIN ACADEMIC SERIES)”]

関連リンク

- 安達千波矢:Chem-Station 世界の化学者データベース

- 超高速レーザー分光を用いた有機EL発光材料の分子構造変化の実測:Chem-Station スポットライトリサーチ

- Hyperfluorescence™とは?:Kyulux

- ケムステYouTubeチャンネルでも関連動画が公開されています。

- 光るってかっこいい! 未来をかえる?有機EL研究の最先端:日本科学未来館 科学コミュニケーターブログ